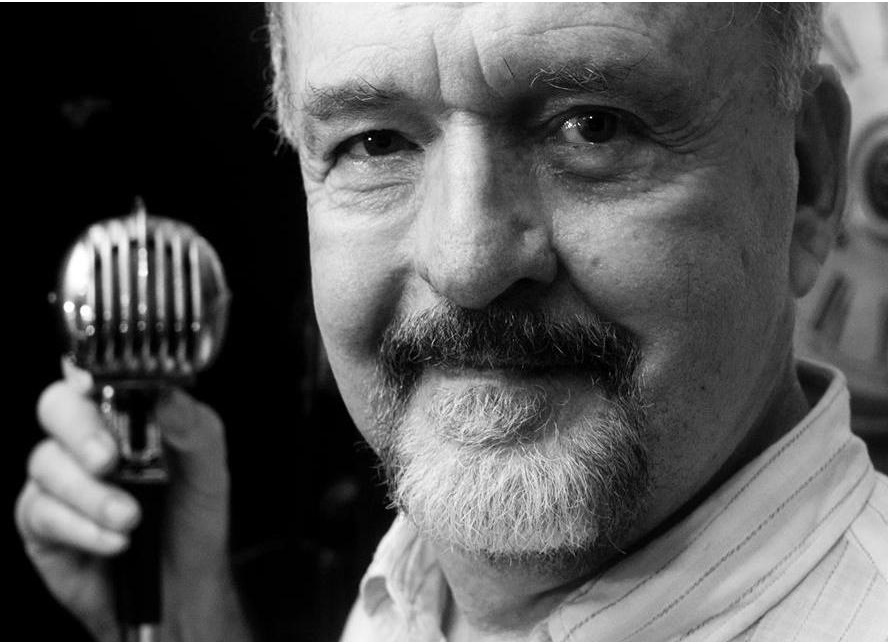

Por Ricardo Cravo Albin –

A liberdade de expressão é considerada – e sempre foi – a pedra angular da convivência entre governantes e governados. O ser livre tem como direito básico o poder “de falar, o de expressar-se por palavras ou por escritos o que lhe vai na alma e na garganta”, como vomitou Voltaire em desabafo veemente ao longo das diatribes de seu tempo.

Pois é precisamente em nossa contemporaneidade, a do Brasil de hoje, que o falar sem amarras fecunda a liberdade da imprensa. Ou seja, são valores de essência, que nos são preciosos, porque já os perdemos em tempos autoritários de 1964 até 1988, ou mesmo mais remotos, como nos anos 30, virada dos 40.

Nas duas décadas iniciais do século XXI, liam-se nos jornais alguns arreganhos de “regularização da imprensa”, que não refletiam senão a esperteza de uma índole totalitária, a nostalgia de certos círculos políticos no sentido de mergulhar no autoritarismo/populismo que corroeram alguns países do hemisfério, a começar pela Venezuela.

A liberdade de expressão não só me é assunto de intimidade e de gosto, mas de ação concreta, quando empunhei armas contra a censura de diversões públicas entre 1979 e 1989.

Comprovei a insensatez, e me indignei com a sistematização da burrice aos vetos ao teatro, às televisões, ao cinema, às músicas e, sobretudo, aos livros. Lutamos Pompeu de Sousa, Daniel Rocha, Susana de Moraes, entre outros companheiros queridos, contra a horrenda DCDP (Departamento de Censura de Diversões Públicas, quem lembra?).

Isso ocorreu às barbas do Ministério da Justiça – o que, aliás, me rendeu uma conquista, o livro “Driblando a Censura” ou “De como o cutelo vil incidiu sobre a cultura” (Editora Gryphus 2002), hoje de farta consulta nas Faculdades de Jornalismo e Comunicação.

Esta luta da sociedade civil contra a censura era preliada dentro do Conselho Superior de Cultura, órgão criado em 1979 pelo sagaz (mas fugaz) Ministro de João Figueiredo, o piauiense Petrônio Portella. Por quê? Exatamente para amenizar a truculência irreparável do amontoado de vetos censórios providos pela então Polícia Federal. Os censores eram policiais – ou seja, censura e cultura eram, sim, caso de polícia.

Portanto, há que se resguardarem sempre os direitos de liberdade de expressão, inclusive as normas básicas da imprensa livre, em especial o direito à confidencialidade das chamadas “fontes” dos jornalistas. Desde que, é claro, elas sejam confiáveis. E jamais criminosas.

Naqueles tempos de defesa da liberdade de expressão, exaltávamos com convicção fervorosa a frase “é sempre melhor o barulho e o despudor das vozes da democracia ao silêncio das falácias virtuosas. E das falas envergonhadas de qualquer ditadura.

*Ricardo Cravo Albin é jornalista e escritor. Texto publicado no jornal O Dia

MAZOLA

Related posts

Editorias

- Cidades

- Colunistas

- Correspondentes

- Cultura

- Destaques

- DIREITOS HUMANOS

- Economia

- Editorial

- ESPECIAL

- Esportes

- Franquias

- Gastronomia

- Geral

- Internacional

- Justiça

- LGBTQIA+

- Memória

- Opinião

- Política

- Prêmio

- Regulamentação de Jogos

- Sindical

- Tribuna da Nutrição

- TRIBUNA DA REVOLUÇÃO AGRÁRIA

- TRIBUNA DA SAÚDE

- TRIBUNA DAS COMUNIDADES

- TRIBUNA DO MEIO AMBIENTE

- TRIBUNA DO POVO

- TRIBUNA DOS ANIMAIS

- TRIBUNA DOS ESPORTES

- TRIBUNA DOS JUÍZES DEMOCRATAS

- Tribuna na TV

- Turismo